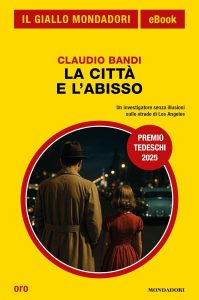

Claudio Bandi (1962) è professore di Microbiologia all’Università degli Studi di Milano. Ha condotto i suoi studi in collaborazione con ricercatori di diversi Paesi, dall’Australia al Giappone, agli Stati Uniti, occupandosi di malattie infettive, di parassiti e della loro evoluzione. Le sue ricerche hanno contribuito allo sviluppo di nuovi approcci per la cura di malattie tropicali umane e della filariosi del cane. Vive a Pavia, è sposato e ha una figlia. Prima della carriera accademica ha lavorato in un’azienda agricola e ha raccolto e riparato moto italiane d’epoca. Appassionato di cinema e di letteratura americana, ha trovato in Raymond Chandler follia, disperazione e serenità. La città e l’abisso, Mondadori Editore, è il suo primo romanzo.

1. Benvenuto su Contorni di noir. Lei è uno scienziato, un microbiologo e professore universitario: come Le è nato il desiderio di scrivere un libro e in particolar modo di scrivere un giallo, genere per altro tutt’altro che facile da “costruire”?

C.: Ho dedicato trentacinque anni allo studio dell’evoluzione e delle malattie infettive, ispirato da giganti come Darwin e Pasteur. I miei eroi, fin dai tempi del liceo. Ma negli anni del liceo e dell’università c’erano stati altri giganti che avevano avuto un peso sulla mia formazione: registi come Billy Wilder, Robert Aldrich e Otto Preminger, attori come Humphrey Bogart, Burt Lancaster e Robert Mitchum. E soprattutto uno scrittore, Raymond Chandler. Fu una mia compagna di corso, oggi mia moglie, a farmelo conoscere. Autori e interpreti di storie che mi avevano emozionato.

Un paio di anni fa ho sentito il desiderio di scrivere un romanzo giallo. Con un obiettivo primario: ricostruire i luoghi in cui erano ambientati quei film e quei romanzi che avevo amato, immergendomi nella Los Angeles e nella California che facevano parte del mio immaginario. Sentivo il bisogno di guidare lungo il Sunset Boulevard, di salire a Bunker Hill, di guardare l’oceano dal molo di Paradise Cove. E mi mancava Raymond Chandler. Dopo aver letto i suoi romanzi dalle tre alle cinque volte ciascuno, e dopo averli riletti in inglese, mi resi conto che forse c’era un solo modo per ritrovare un romanzo veramente “chandleriano”: provare a scriverlo. Non avevo idea se avrei potuto farcela. La probabilità di fallire era molto alta, considerando che l’ultimo testo non-scientifico che avevo scritto era stato forse il tema di maturità. La vittoria del Premio Tedeschi e la motivazione con cui il premio mi è stato attribuito suggeriscono che valeva la pena di provarci.

2. Il suo romanzo La città e l’abisso è un giallo del genere hard boiled, genere in cui la figura del detective è impersonificata quasi sempre da un ex poliziotto per lo più “bruciato”, rude e sociopatico… Il suo detective privato, William Slaytor, ha caratteristiche ben diverse che si scostano dalla tradizione hard boiled. Infatti, non è un antieroe, ha buoni rapporti con la polizia, ha un’istruzione universitaria, non è un alcolista e soprattutto è gentile e sensibile con una sua forte etica e morale. Come nasce questo suo personaggio e protagonista e perché ha voluto differenziarlo dai suoi “colleghi”?

C.: Pur essendo affascinato dalla figura del detective privato del romanzo hard boiled classico, sentivo la necessità di creare un personaggio diverso. La figura dell’investigatore bruciato, ai limiti dell’alcolismo, con problemi familiari, mi sembrava ormai sin troppo esplorata. In parte mi aveva stancato. E in fondo, Philip Marlowe, il protagonista dei romanzi di Chandler, non era poi così bruciato. Nelle prime fasi di elaborazione del racconto mi capitò di leggere le raccomandazioni per gli autori di una piccola casa editrice crime americana. Dicevano pressappoco così: «Se il tuo libro parla di un investigatore privato bruciato, semi-alcolizzato, che lavora in un ufficio squallido, non solo rifiuteremo il tuo manoscritto, ma potremmo anche spararci alla tempia». Una ragione in più per provare a generare un detective hard boiled che si discostasse da un certo tipo di stereotipo.

E poi ricordavo un bellissimo film, Harper, con Paul Newman, tratto da Ross Macdonald. Era davvero necessario che Newman interpretasse l’ennesimo detective o poliziotto semi-alcolizzato, incapace di esprimere il suo amore per la donna che amava? Peraltro, interpretata da un’altra leggenda del cinema americano, Janet Leigh.

Non posso rivelare ora se Slaytor avrà una compagna, per un anno o per la vita. Non posso dire se avrà figli. Ma se avrà una compagna, una moglie o una famiglia, saprà trovare un compromesso. Il suo lavoro non riuscirà ad annichilire i suoi affetti e le sue responsabilità.

3. Il genere hard boiled nasce negli Stati Uniti negli anni ’20 e si distingue per il suo realismo crudo e la rappresentazione diretta della violenza, sesso e corruzione. Il giallo diventa, così, un romanzo sociale. Il suo La città e l’abisso è anche e soprattutto uno spaccato della società dei primi anni ’50 e delle sue grandi problematiche: il razzismo, la violenza, la corruzione, l’omofobia, il sessismo, il maccartismo, l’immenso divario tra quartieri “bianchi” e periferie popolate da rifiutati ed emarginati dalla gente “bene”. Anche il Suo è un romanzo sociale in cui c’è una forte critica sociale. Qual è il motivo che L’ha spinta ad ambientare il romanzo in quel periodo storico e l’America e la Los Angeles di oggi sono cambiate da allora?

C.: Circa l’ambientazione a Los Angeles, in California, quindi in America, come ho già detto, c’erano ragioni legate alle origini storiche e geografiche del racconto hard boiled, che raggiunse in California la piena maturità e il pieno riconoscimento come genere letterario negli anni ’40 e ’50, diventando al contempo un’importante fonte di ispirazione per il cinema, da Il mistero del falco fino a Pulp Fiction e a molti altri film. In questo senso, la California e gli anni ’50 erano per me una scelta quasi obbligata.

Poi c’era il tema della denuncia sociale, che Lei ha opportunamente sottolineato. Nel nostro immaginario la California di oggi è lo stato americano più democratico, più avanzato dal punto di vista dell’inclusività, della tolleranza, della multiculturalità. Una cultura magari non condivisa da tutti i californiani, ma comunque molto diffusa, le cui radici potrebbero essere rintracciate già negli anni ’30 e poi nel secondo dopoguerra. Ma in quei decenni esistevano ancora sacche di ingiustizia e di razzismo, in California. Pensiamo alle condizioni di lavoro e di segregazione dei braccianti agricoli, spesso immigrati messicani. O alle sundown towns, le “città del tramonto”: luoghi in cui una persona di colore non poteva circolare liberamente dopo il coprifuoco imposto dai bianchi. Città come Burbank e Glendale, che nei fatti sono sobborghi di Los Angeles. Consideriamo tra l’altro che una sede importante del Ku Klux Klan era proprio a Glendale. Ricordo di avere letto di una spiaggia in California che alcuni bianchi avevano disseminato di cocci di vetro, visibili in parte, ma anche nascosti nella sabbia, per impedire alle famiglie afroamericane di passare una giornata al mare davanti alle loro villette.

E, d’altra parte, nella California degli anni ’50 accadevano cose che anticipavano il cambiamento. Alla UCLA uno studente afroamericano, Sherrill Luke, venne eletto a presiedere un’associazione studentesca e sarebbe poi diventato giudice della Corte Suprema della California. Penso poi a Kirk Douglas, che utilizzò tutto il suo carisma e il suo peso nel mondo di Hollywood per fare in modo che a Dalton Trumbo, inserito in una sorta di lista di proscrizione, venisse riconosciuta la piena paternità della sceneggiatura di Spartacus.

Insomma, la California di allora era una terra di contrasti, che mi interessava iniziare a raccontare. Sono ancora così gli Stati Uniti di oggi? L’America è sicuramente cambiata, certamente più inclusiva, le forme di razzismo che si esprimevano in modo così estremo e diffuso allora, negli anni ’50, soprattutto negli stadi del Sud, sono ormai superate. Ma resta un luogo dai fortissimi contrasti. Drammaticamente preoccupante nelle espressioni di chi oggi la guida. Dove ingiustizia, intolleranza e segregazione abitativa continuano a esistere. Ma volendo parlare di qualcosa che è rimasto sempre uguale, allora penso alla Skid Row di Los Angeles. Esiste da oltre un secolo eppure è ancora lì, nelle stesse strade di quella città. Un luogo in cui vengono concentrati e segregati disperati e barboni, le persone che è preferibile evitare di vedere, le persone da nascondere. Da più di cento anni, sempre nello stesso luogo.

Devo però confessare che mi sento impreparato a parlare dell’America di oggi. Sto leggendo due libri di Francesco Costa (California e Questa è l’America), che mi sento di consigliare per la loro chiarezza e il loro rigore.

4. In un quadro piuttosto difficile a tratti drammatico della società di quegli anni, Lei affida il suo messaggio di speranza proprio a quattro donne che in qualche modo sono delle coprotagoniste nel romanzo. Quattro donne molto diverse tra di loro in tutti i sensi ma accomunate da una medesima ricerca, quella della propria libertà interiore e sociale ed emancipazione nei confronti del maschilismo dilagante. Quattro modi di lottare per il proprio futuro diversi ma tutti ugualmente degni di essere presi in considerazione e rispettati. Perché ha deciso di affidare questo messaggio di libertà e anche di cambiamento proprio a delle donne?

C.: È vero: nel mio romanzo quattro donne incarnano il cambiamento in atto nella società americana degli anni ’50. Perché affidare a loro il compito di combattere per la libertà e l’emancipazione? In realtà, non l’avevo previsto.

Una di queste donne è Laura Avery, segretaria di un’impresa immobiliare. Mentre scrivevo, mi infastidiva l’idea che nella mia storia le donne avessero solo ruoli da impiegata, infermiera o moglie. Mentre i dirigenti sarebbero stati tutti maschi. D’altra parte, in una storia ambientata negli anni ’50, una donna collocata ai vertici di una grande impresa sarebbe stata poco credibile. Così ho deciso di sfruttare la vena iconoclasta di Slaytor per sbeffeggiare i dirigenti, caratterizzando invece la segretaria, Miss Avery, come una persona intelligente, capace e libera. Più sveglia e più abile dei suoi capi.

Qualcosa di simile è accaduto con Elizabeth Rizzo. Perché doveva essere infermiera e non medico? In qualche modo era come se le due ragazze mi stessero dicendo: “Guarda che io potrei fare qualunque lavoro.” Così ho voluto che anche lei emergesse per la sua determinazione e la sua intelligenza, capace di studiare medicina e di disegnare un progetto per il suo futuro professionale.

Ma c’è qualcos’altro. Molti anni fa mi colpirono alcune parole di Pasolini in Comizi d’amore, un documentario-inchiesta prodotto negli anni ’60. Il regista si rivolgeva a una ragazzina, con questa frase: «La bella sorpresa della mia inchiesta sono le ragazzine come te.» Nel generale conformismo, diceva Pasolini, le ragazze erano le uniche ad avere idee limpide e coraggiose. Quell’osservazione rappresenta uno dei momenti più emblematici del documentario: sottolineava l’apertura mentale e il coraggio di giovani donne, che ancora vivevano con i genitori e con i fratelli, in famiglie tradizionali e patriarcali, contrapposti all’ipocrisia e alla confusione mentale dei maschi e delle persone meno giovani.

Mentre scrivevo di Elizabeth Rizzo, immaginandola cresciuta in una famiglia tradizionale di origine italiana, mi tornarono in mente le giovani donne intervistate da Pasolini. Non avevo più dubbi: come le ragazzine di Pasolini, Elizabeth Rizzo, Laura Avery e le altre donne del mio romanzo avrebbero avuto le idee chiare, e le avrebbero espresse con coraggio.

5. Se dovesse scegliere un sentimento che più di altri percorre l’intero romanzo, quale sceglierebbe e perché?

5. Se dovesse scegliere un sentimento che più di altri percorre l’intero romanzo, quale sceglierebbe e perché?

C.: Questa è una bellissima domanda, inattesa. Direi che due sentimenti contrapposti percorrono l’intero romanzo: disillusione e speranza. Riprendendo un dialogo tra Klaus Kinski e Lee Van Cleef in Per qualche dollaro in più di Sergio Leone, potrei dire che Slaytor descriverebbe il suo mondo come “piccolo e anche tanto cattivo”. Da qui la sua disillusione, la sua vena iconoclasta che lo porta a sbeffeggiare tutto e tutti. Nelle parole di Slaytor, professori, dirigenti e venditori di successo sono tutti pateticamente umani, se visti dalla sua prospettiva. La prospettiva del verme, perché Slaytor sbeffeggia anche sé stesso.

Ma c’è qualcosa che lui rispetta, su cui non riversa il suo cinismo. Quello che Slaytor cerca per le strade di Los Angeles sono i segnali del cambiamento, in una società ancora sessista, bigotta e intollerante. Trova questi segni in quattro donne, come abbiamo detto. E li trova negli studenti, al giardino botanico. Nei loro confronti Slaytor frena il suo sarcasmo. Nelle donne e nei giovani individua la speranza di un cambiamento, per quel mondo “piccolo e tanto cattivo”.

6. William Slaytor ha una sua “legge morale” e una sua etica che spesso lo porta a omettere delle cose per un bene maggiore: luci e ombre, come spesso succede. Gli esiti delle nostre azioni, le conseguenze per gli altri di ciò che facciamo, non sono mai facili da prevedere. È un uomo che riflette sul determinismo e sull’imprevedibilità dell’universo, sull’illusione del libero arbitrio e sulla necessità di combattere per una libertà possibile. A questo personaggio che è, poi, la voce narrante, il protagonista Lei affida il suo pensiero e il suo interrogativo sul senso della vita. Qual è il messaggio che ha voluto far arrivare ai suoi lettori, specialmente a quelli più giovani, tramite il detective William Slaytor?

C.: È una domanda difficile, che tocca temi come il libero arbitrio e i concetti di bene e di male in un universo deterministico, come quello di Slaytor. Mi limiterò a rispondere al quesito finale: qual è il messaggio di Slaytor?

Slaytor si sveglia ogni giorno con un’idea molto chiara: non è lui al centro, nel suo universo. Al centro ci sarà sempre qualcun altro, o qualcos’altro. Una persona in difficoltà; un coleottero ribaltato sulla schiena che agita le zampe nella speranza di tornare a camminare; un bosco, un palazzo, o un’opera d’arte, troppo belli perché qualcuno li distrugga.

Ma questo non significa che Slaytor sia un missionario, un uomo disposto a rinunciare a tutto per gli altri, per il bene comune. Rivendica il diritto a un lavoro, a una casa e alla libertà, per quanto illusoria possa essere. E al tempo necessario per esercitarla, questa libertà. Sono i diritti fondamentali che tutti dovrebbero avere. Slaytor sa di essere un privilegiato, in un “mondo piccolo e cattivo”. Proprio per questo sente il dovere di lavorare seguendo un codice etico, elaborando un racconto di sé che rafforzi la sua sensazione di poter fare qualcosa per gli altri.

E allora, qual è il suo messaggio ai giovani? Il mio messaggio ai miei studenti? Trovate un lavoro, o comunque un percorso di vita, che vi renda felici, o quantomeno sereni. Che faccia sì che percepiate la vostra vita come degna di essere vissuta. Ma poi mettete un limite alla vostra ricerca del piacere, alle vostre pulsioni edonistiche, alla vostra indifferenza nei confronti degli esclusi. Ed elaborate un racconto di voi stessi che vi renda agenti di pace, di accoglienza e di giustizia.

7. Scrivere è un viaggio attraverso la psicologia del personaggio, quanto questo viaggio può influenzare la psicologia dello scrittore?

C.: Anche questa è una domanda che non mi aspettavo, molto interessante. Scrivere questo romanzo mi ha portato a percorrere due viaggi paralleli: uno documentario (capire cosa fosse la California del 1952) e uno psicologico, dentro la mente di Slaytor. Quanto questo viaggio psicologico ha influenzato me, durante la stesura del mio primo romanzo? Slaytor è il mio alter ego etico: condivide il mio codice. Ma guardare il mondo attraverso i suoi occhi mi ha obbligato a tradurre in parole le mie sensazioni e a riorganizzarle, in relazione a temi di cui non mi occupo nella mia professione: abusi sui minori, violenza sulle donne, razzismo, condizioni di vita inaccettabili. Perché Slaytor potesse esprimere queste sensazioni, ho dovuto trasformare la mia indignazione e il mio disgusto in parole e in scelte per la trama. Essere Slaytor, per una decina di ore ogni settimana, per diversi mesi, mi ha insegnato dove frenare il cinismo, dove invece lasciarlo agire, con il suo potere corrosivo.

Insomma, il viaggio nel personaggio è stato davvero un viaggio nella mia mente: mi ha aiutato a superare alcune delusioni e disillusioni, ad avere maggiore speranza. Forse mi conosco un po’ meglio. O forse ho semplicemente arricchito il racconto di me stesso, acquisendo maggiore consapevolezza del senso del mio lavoro. Anche di ciò che potrò provare a trasmettere ai miei studenti nei prossimi anni.

8. Siamo arrivati alla fine di questa intervista. Ci vuole raccontare quali progetti ha per il futuro?

C.: William Slaytor continuerà a vivere. Le scene iniziali e l’indagine che daranno avvio all’intreccio del prossimo romanzo hanno già preso forma. Mi do questo obiettivo: arrivare a una bozza ben strutturata per la prossima estate.

Un secondo progetto riguarda le note a La città e l’abisso. Il romanzo è ricco di citazioni e riferimenti alla cultura popolare americana del Novecento. Si tratta di citazioni che non è necessario cogliere per seguire la trama, ma che potrebbero offrire al lettore ulteriori elementi di conoscenza sulla California di quegli anni, sul cinema noir e su frammenti di storia. Ad esempio, i titoli di molti capitoli propongono riferimenti a film gangsteristici, noir e neo-noir. Penso che queste note potrebbero essere sviluppate come una sorta di saggio. Non ho idea se un saggio di questo tipo potrebbe trovare uno sbocco editoriale. In ogni caso renderò liberamente accessibile una parte dei testi che sto scrivendo, attraverso il mio sito web.

Circa l’utilizzo dei diritti d’autore. Ho già messo a disposizione della Fondazione De Carneri l’anticipo dei diritti sulle prime 5000 copie vendute in edicola. Questo ci ha permesso di istituire quattro premi per giovani ricercatori impegnati nello studio di malattie infettive tropicali. Se si concretizzerà la pubblicazione di un secondo romanzo, continuerò a devolvere una parte significativa dei miei diritti a sostegno di iniziative benefiche, sempre dando priorità a premi per neolaureati e giovani ricercatori.

Intervista a cura di Benedetta Borghi